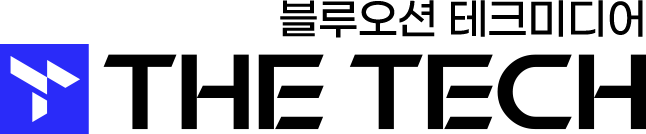

![주요우울장애 여성에서 임상증상, 혈액 분석 및 환자 유래 뇌오가노이드 분석 통합. [사진=KAIST] ](http://www.the-tech.co.kr/data/photos/20251147/art_17635954533999_92b3d2.jpg?iqs=0.16584393159844313)

[더테크 이지영 기자] 국내 연구팀이 면역 반응 이상이 뇌 기능 변화로 이어지는 ‘면역-신경 축’의 불균형이 우울증의 핵심 기전임을 규명하며, 기존 약물 중심 진단·치료를 넘어 새로운 생체지표·신약 개발 가능성을 열었다.

주요우울장애는 기분 저하, 흥미 상실을 넘어 학업·직장 기능 저하와 자살 위험 증가로 이어지는 대표적 정신질환이지만, 객관적 진단과 치료에 활용할 생체지표는 여전히 부재한 상태다.

KAIST 의과학대학원 한진주 교수 연구팀은 인하대 의대 김양식 교수팀과 함께 비전형 증상(과다수면·과식 등)과 정신증상(환청, 과도한 자기비난)을 보이는 여성 우울장애 환자를 대상으로 혈액 분석, 단일세포 분석, 뇌 오가노이드를 결합한 멀티-오믹스 연구를 수행했다고 20일 밝혔다.

연구팀은 환자 혈액 속 면역세포 유전자 변화와 신경 관련 단백질 변화를 동시에 분석한 결과, 면역과 뇌 기능이 함께 과도하게 활성화된 상태를 확인했다. 이는 우울증이 단순한 정신적·신경학적 문제가 아니라 전신 면역 반응 이상과 밀접히 연결돼 있다는 의미다. 특히 비전형 우울증은 젊은 여성에게 흔하며, 향후 양극성 장애로 전환될 위험이 높고 항우울제 반응률도 낮아 정밀의학 기반 접근이 꾸준히 요구돼 왔다.

이번 연구는 세계 최초로 백혈구 단일세포 전사체, 혈장 단백질체, 환자 유래 iPSC 기반 뇌 오가노이드 분석을 통합한 정밀의학 모델을 구축했다는 점에서 의미가 크다. 분석 결과 비전형 우울장애 환자에서는 스트레스와 불안 수준이 높았고, 신경 신호전달에 관여하는 단백질 DCLK3·CALY가 증가했으며, 강한 면역 반응을 유도하는 보체 단백질 C5도 상승했다. 즉, 신경 기능과 면역 반응이 동시에 과활성화돼 균형이 무너진 상태라는 것이다.

또 환자 유래 뇌 오가노이드에서는 신경 발달 지연과 성장 저하가 관찰돼 면역 이상이 실제 뇌 기능 변화로 이어질 수 있음을 뒷받침했다. 연구팀은 이러한 데이터들을 종합해 비전형·정신증상 우울장애의 발병 핵심이 면역-신경 축 붕괴에 있음을 규명했다.

한진주 교수는 “이번 연구는 우울증을 전신적 질환으로 바라보는 새로운 시각을 제공한 정밀의학 모델”이라며 “이를 기반으로 생체지표 발굴과 신약 개발이 더욱 활발해질 것”이라고 말했다.