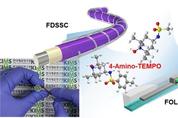

[더테크=전수연 기자] 한국재료연구원(이하 재료연)이 광촉매 특성을 가진 4-Amino-TEMPO 유도체를 개발하고 이를 이용해 고성능, 안정성을 띤 섬유형 태양전지와 섬유형 유기발광 다이오드를 제작하는 데 성공했다. 재료연과 나노표면재료연구본부 에너지전자재료연구실 김재호, 송명관 박사 연구팀은 안철진 창원대학교 교수 연구팀과 공동 연구를 진행했다고 14일 밝혔다. 이번에 개발된 4-Amino-TEMPO 유도체는 섬유형 태양전지와 섬유형 유기발광 다이오드의 성능을 동시에 향상할 수 있다는 특징을 가진다. 기존 소재는 합성 공정, 대량 생산이 어렵고 소재를 이용한 소자의 재현성이 좋지 않다는 단점이 있었다. 이에 연구팀이 개발한 4-Amino-TEMPO 유도체는 합성 공정이 간단하고 대량 합성이 가능할 뿐 아니라 해당 소재를 이용해 섬유형 태양전지, 섬유형 유기발광 다이오드를 제작해 두 전자소자의 성능을 20% 이상 향상할 수 있다. 연구팀은 섬유형 태양전지의 효율 상승을 위해 광촉매 특성을 갖는 소재를 설계하고 이를 합성했다. 합성된 소재는 공기와 수분에 안정돼 고성능의 섬유형 태양전지와 섬유형 유기발광 다이오드 제작이 가능하다. 또 세탁 특성, 기계 충격

[더테크=조재호 기자] 한화시스템의 사내벤처 ‘플렉셀 스페이스(Flexell Space)’와 인하대학교가 위성·태양전지 기술 협력을 강화하기 위한 업무협약을 체결한다고 13일 밝혔다. 이번 협약을 통해 플렉셀 스페이스와 인하대학교는 위성 설계 혁신을 위한 기술 협력에 나선다. 국내 우주산업 소부장 제품의 발전과 세계적인 주도성 확보에 힘을 모으겠다는 계획이다. 이를 위해 플렉셀 스페이스는 오는 2025년 하반기로 예정된 누리호 4차 발사에서 부탑재 위성으로 선정된 인하대학교의 관측위성 ‘INHARoSAT’(인하로셋)에 플렉셀 스페이스가 개발한 ‘우주용 탠덤 유연 태양전지’를 공급한다. CIGS와 프로브스카이트를 결합한 탠덤 태양전지는 적은 비용으로 기존 제품군 대비 가볍고 높은 출력을 제공할 수 있어 위성·우주선 산업 발전의 동력원으로 주목받고 있다. 탠덤 태양전지는 두 개의 태양전지를 쌓아 올려 서로 다른 파장영역에서 태양광을 흡수할 수 있는 차세대 태양전지를 말한다. 플렉셀 스페이스의 탠덤 태양전지는 유연하게 구부러지는 성질을 지녀 두루마리처럼 말렸다 펼쳐지는 구조로 탑재돼 고객이 원하는 출력까지 태양전지를 펼쳐 사용할 수 있다. 소면적·곡면 등의 다양한

[더테크=조재호 기자] 한국과학기술원이 차세대 태양전지 기술의 상용화를 위해 태양광 기업 파루와 공동 연구를 진행한다. 한국과학기술원(KIST)는 어제 전라북도 완주군 KIST 전북분원에서 파루와 CIGS 태양전지의 인쇄 공정 및 대면적화를 위한 링킹랩(Linking Lab) 사업 현판식을 개최했다고 2일 밝혔다. CIGS 박막 태양전지는 비 실리콘 계열 태양전지 중 광 흡수율이 높아 에너지 전환 효율이 가장 높고 안정성이 뛰어난 차세대 태양전지다. 하지만 중국산 실리콘 태양전지의 저가 공세에 아직 유의미한 수준의 태양광 시장 점유율을 확보하지 못하고 있다. 이필립 KIST 책임연구원은 “성능과 안정성이 확보된 CIGS 박막 태양전지의 인쇄 공정을 통해 탄소중립 시나리오를 위한 도심분산발전 분야에서 주도적인 역할이 기대된다”며 “기술이전 및 링킹랩 사업을 통해 빠른 상용화를 추진하겠다”고 말했다. KIST 연구팀이 개발한 CIGS 태양전지 인쇄기술은 용액 공정상 낭비되는 원료를 줄이고 저가 장비로도 소자를 제조할 수 있어 대체 공정으로 잠재력을 지녔다. 아울러 대면적 기판에도 쉽게 박막을 적층할 수 있어 생산성 개선 효과도 크다. 양 기관은 CIGS 태양전지

[더테크=전수연 기자] 한국과학기술연구원(KIST)이 CES 2024를 통해 인공뇌 뉴로모픽칩부터 로보틱 도서관 시스템, 스마트팜 기술 등 다양한 종류의 신기술을 선보인다. KIST는 IT 전시회 CES 2024에 참가해 AI, 로봇, 스마트팜 등 미래 유망기술 분야 9개 전시품을 출품한다고 4일 밝혔다. KIST 인공뇌융합연구단은 김재욱 선임연구원의 자율주행 승차감 개선용 뉴로모픽칩 ‘퍼스트클래스(FirstClass)’를 전시한다. 퍼스트클래스는 인체의 자연스러운 움직임을 담당하는 소뇌 신경망을 모사한 AI 반도체로 자율주행차를 운전하는 사람의 주행 성향을 실시간 학습해 자율주행의 승차감이 사람의 운전처럼 부드러워지고 맞춤형 개선을 돕는다. 이에 더해 KIST 인공지능연구단은 고희동 책임연구원의 ‘CSI 기반 인간 활동 인식 및 활동 강도 추정 기술’을 전시한다. 해당 기술은 WiFi CSI(Channel State Information)와 ESP32 기반 초소형 IoT 모듈을 활용해 사용자의 활동과 강도를 감지하고 기록하는 Wi-ESP 시스템이다. Wi-ESP 시스템은 CSI신호와 최대산소소비량(V02max) 데이터를 함께 수집·학습하면서 웨어러블 장치

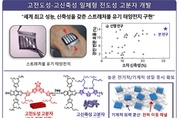

[더테크=조재호 기자] 고무처럼 쭉쭉 늘어나면서도 작동에 이상이 없는 태양전지가 개발됐다. 차세대 웨어러블 디바이스의 전력 공급원으로 실질적인 상용화 가능성을 제시할 수 있을 것으로 기대된다. 카이스트는 김범준 생명화학공학과 교수 연구팀이 높은 전기적 성능과 신축성을 동시에 갖는 새로운 형태의 고분자 물질을 개발해 세계 최고 수준의 스트레쳐블 유기 태양전지를 구현했다고 26일 밝혔다. 유기 태양전지(Organic Solar Cells)는 빛을 받아 전기를 생산하는 광 활성층이 유기물로 구성되는 전자소자로 기존 무기 재료 기반의 태양전지에 비해 가볍고 유연하다는 장점이 있어 몸에 착용할 수 있는 웨어러블 전자소자로 사용할 수 있다. 기존 고효율 태양전지는 신축성이 없어 웨어러블 소자로 활용할 수 없었다. 김범준 교수 연구팀은 전도성 고분자에 고무처럼 늘어나는 고신축성 고분자를 화학적으로 결합해 높은 전기적 성능과 기계적 신축성을 가지는 새로운 형태의 전도성 고분자를 개발했다. 개발된 고분자는 세계 최고 수준의 광전변환효율(19%)을 보이며 기존 소자들보다 10배이상 높은 신축성을 보이는 유기 태양전지를 구현했다. 이를 통해 40% 이상 잡아당겨도 작동하는 스트

[더테크=조명의 기자] 한국재료연구원(KIMS, 이하 재료연) 에너지전자재료연구실 권정대 박사연구팀이 다양한 반사색을 나타내면서도 태양전지 효율을 크게 떨어뜨리지 않는 유연 기판 투명 박막 태양전지를 세계 최초로 구현했다고 21일 밝혔다. 연구팀이 개발한 기술은 투명전극인 알루미늄을 도핑한 산화아연 재료에 수소를 주기적으로 혼입해 굴절률 차이를 유발함으로써, 단일재료만으로 반사색을 구현하는 기술이다. 5% 이하의 극도로 낮은 굴절률 차이의 다층박막을 설계해 태양전지 소자가 흡수하는 가시광 영역의 반사손실을 최소화했다. 색상 구현으로 인해 태양전지 효율을 거의 떨어뜨리지 않아 다양한 박막 태양전지용 흡수체에 적용할 수 있다. 또한 BIPV(건물 일체형 태양광) 및 VIPV(차량일체형 태양광)용 유연 기판 투명 박막 태양전지의 심미성 증진에 척도가 될 것으로 기대를 모은다. 지금까지 투명 박막 태양전지의 심미성 개선을 위한 색상적용 방식은 굴절률 차이가 큰 재료의 다층 박막화 기술, 광 특성 설계를 위한 색상 제어 박막층 기술, 자연 구조 모방형 구조색 기술들이 적용되어왔다. 하지만 이러한 기술은 넓은 반사 대역과 높은 반사도로 인해 가시광선을 흡수하는 태양전지

[더테크=조명의 기자] 큰 면적에서도 높은 효율을 내는 유기 태양전지가 개발됐다. 차세대 태양전지로 주목받고 있는 유기 태양전지의 상용화를 앞당길 것으로 전망된다. 울산과학기술원(UNIST)은 화학과 김봉수 교수팀과 한국과학기술원(KIST) 차세대 태양전지 연구센터 손해정 박사팀이 공동연구를 통해 고효율의 대면적 유기 태양전지 소재를 개발했다고 17일 밝혔다. n형 반도체와 p형 반도체가 섞이는 혼화성을 조절해 기존 대면적 유기 태양전지 효율 저하의 원인인 유기 소재의 뭉침 현상을 제어했다. 유기 태양전지는 현재 상용화된 실리콘 태양전지보다 가볍고 유연성을 가지며, 반투명하게 제작할 수 있어 차세대 전지로 주목받고 있다. 하지만 소자의 제작과정에서 발생하는 유기 소재의 뭉침 현상으로 높은 효율을 내기 어려웠다. 공동연구팀은 전자를 받아들이는 전자수용체 말단에 위치한 원자를 도입해 ‘비대칭 n형 반도체’와 반도체의 고분자화합물을 이루는 두 종류의 단량체를 결합시켜 새로운 ‘p형 공중합체(co-polymer) 반도체’를 개발했다. 이어 새로 개발된 반도체들의 혼화성을 조절해 대면적 유기 태양전지 소자 제작과정에서 유기 소재의 뭉침 현상을 제어했다. 박막의 거칠기